服務熱線

13706606868

心理咨詢行業在大陸,如今是一個百家爭鳴的狀態,各種流派就像武俠小說中的門派,各據山頭。有些團體標榜一種流派,并聲稱這一派是武林正宗,另外還有許多大小門派,還有些門派請了外國和尚來念經,聲勢浩大。加上非心理本科出身的體系,一時間風云際會。

你可以說這是一個最好的時代,也可以說是一個最壞的時代。

處在這個當口,就像玩計算機游戲「三國志」,還有許多山空著,等待有心人在那里筑一座城,成立武館。但也因為行業許多規范還不明確,讓有心學藝,以及有心求助的人們看得眼花撩亂,不知該從何下手。

§常見的「客觀」標準

一般而言,我們通過幾個「客觀」要素挑選心理咨詢師:

1.證書

一張能夠裱褙起來的紙,象征你考過了咨詢師的證。不過咨詢師考試有題庫,考過之后是否繼續進修,這個全看個人自我要求。有些機構提供時數證明,能讓你跨越三級的要求,直接考二級。

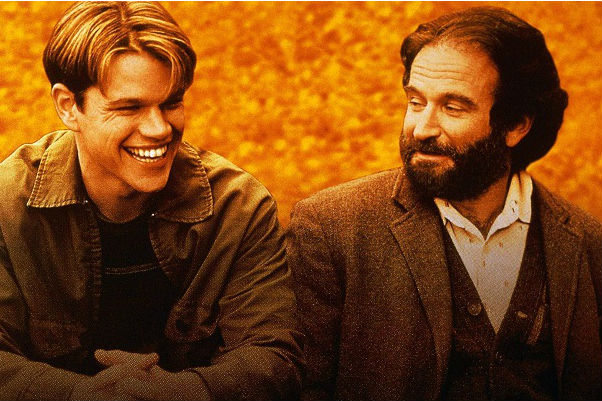

就像電影《心靈捕手》所說,一張畢業證書所需的知識,可以憑一張五分錢的借書證得到。但這張證還是有它的意義,畢竟這象征一個人愿意投入這項工作。

但這張證的意義基本只是門坎。

2.學經歷

如果光靠咨詢師的技術證,尚無法說明一位咨詢師的能耐。學歷和經歷就成為我們了解一位咨詢師能力的要素之一。本科、研究生和博士,象征一個人對于一門學問追求的時長,以及深度。好比進入博士階段,至少對于國內外相關的咨詢知識,理當有比本科更深入的理解。

學歷之外,經歷也是一個重要的指標。這里的經歷指的是相關經歷,譬如做了哪些研究,針對哪個特定的學派有相關的論文、專書,或者追隨哪一位老師。以及不同高校,它們各自有不同的研究和實踐方向,這也能作為我們認識一位咨詢師的參考。

3.執業時長、人數

開始執業之后,時間和人數是一位咨詢師成長的印記。

這個時間,其實不能只看做個案的談話時間,還包括帶團體、授課、閱讀、學習等時間。人數方面也是一個指標,但要和咨詢的效果一起看。好比美國的短期焦點治療,就和精神分析的方法不同,后者更注重一個人長期的一對一咨詢。

另一方面,一位咨詢師本身的敏感度和天份,對咨詢成長的速度有影響。盡管經過訓練能習得技術,可是與人相處的部份,從多元智能,或者現代腦科學的角度來看,有些人特別善于情感方面的感知,以及表達,有些人確實這方面比較欠缺。所以并非經驗多,就等于能力強。

此外,有些咨詢師特別能「聊」(撩),所以光看時數和人數,并不一定能作為咨詢師能力的絕對指標。

4.是否持續接受督導、培訓

因為個人先天和后天能力的個人因素,咨詢師需要持續進修。尤其到了當代,咨詢基本走向「整合」,也就是過去那種只要懂得一個流派,就能吃一輩子飯的時代過去了。

咨詢是終身學習的過程,所有的流派,所有最新的知識,包括心理學、醫學、哲學、社會學等等都要掌握,然后由咨詢師自身進行統合,最終擁有一套自己的系統,并且這個系統不斷強化,針對來談者的差異性,給予不同應對。

督導制度則是一位咨詢師,他作為一位有限的個體,是否愿意持續的接受另一位學有專精的咨詢師,幫助自己進行自我提升,克服在執業中遭遇的問題。這也是一位咨詢師終身學習的象征。

因此,了解一位咨詢師,可以從他職業之后的學習歷程,知道他是否不斷提升自我。尤其現在民眾多得是高知識分子,坊間也有許多心理方面的書籍,如果咨詢師本身不進取,還抱著多年前的見識,或者片面的文化觀做咨詢,恐怕很難隨著時代的腳步,也無法了解不同文化出身的民眾,他們何以困惑。

5.口碑

咨詢師就像教師,客觀條件攤在陽光下,必須受人檢視。

同樣地,網絡時代,我們可以通過網絡看見咨詢師的著作、言論,以及來談者對咨詢歷程的反饋。即使在網絡時代風行之前,咨詢師本身的服務,依舊會在相關工作者與來談者之間,口耳相傳。

口碑是種種數字(時數、人次等)以外,十分重要的指標。

然而,這個指標存在一些問題。好比有些咨詢師,更多的不是解決問題,而是通過一些套路讓來談者心悅臣服,甚至近乎宗教化的成為某種人生導師,當然他的追隨者會極力吹捧他。

反之,在咨詢過程中,可能會因為阻抗等等因素,造成來談者在咨詢期間的情緒動蕩。好比來談者有時會用各種方式「測驗」、「挑戰」咨詢師,這時來談者的情緒是負向的。但在走完一段歷程之后,來談者可能真正對咨詢師產生真正的信賴,這時他對咨詢師的評價會改變。

就像教育圈有些嚴師,你對他的感激,可能要等相當長的時間之后才有所體會。

而且大家不要忘了「百度事件」,這年頭網絡或媒體上的某些口碑是能洗出來的。

§客觀標準之外,經常被忽視的「主觀」標準

毋寧說,所有客觀條件其實都存在造假的空間,加上目前咨詢并沒有明確的監管機構。

此外,咨詢師與來談者的媒合,是一個互相尋找的過程。適合A的咨詢師,可能不適合B。

可是客觀標準真的如此重要嗎?咨詢師基本都是成年人,非得有個監管機構,才能保證咨詢的質量嗎?

誠如哲學談「客觀真理」,亦有「主觀真理」。

挑選咨詢師存在「主觀」要素,唯有主客觀要素合一,我們才能最大程度的說,這個咨詢師值得信賴。

這里我說一個故事:

輔大哲學系德高望重的鄔昆如老師,曾在課堂說過,當年他孩子剛出身,他去醫院向兒科醫師求教,請問「該給孩子買什么奶粉」。醫生給了他幾項建議,還說了幾款牌子。

鄔老師聽完對醫生說:「醫生,你可不可以告訴我你給自己的孩子,喝什么牌子的奶粉?」

所謂咨詢的主觀標準,就在咨詢師的心中。

這兩年聽過一些曾在某些老師、工作坊工作的朋友,或者曾經跟某些人做過咨詢,上過他們課程的來談者,跟我分享他們的經歷。

他們談到一些「套路」,部份咨詢師的套路遠離了咨詢的初衷,更多的是為商業利益考慮而打造的商業模式。

在這里,主觀要素就顯得格外重要。這個主觀要素很簡單,就是咨詢師都得問自己一個問題:

你愿不愿意讓你最親近的人,向一位和你一樣的咨詢師求助?

你是咨詢師,你的女兒有憂郁癥,你是否會推薦一位和你一樣的咨詢師?

你是咨詢師,你的母親因為喪偶,茶不思飯不想,影響健康,你是否會推薦一位和你一樣的咨詢師?

你是咨詢師,你的親弟弟生意失敗,急得要自殺,你是否會推薦一位和你一樣的咨詢師?

如果你是一位咨詢師成天琢磨賺錢,把時間花在做運營,而不是腳踏實地的累積咨詢能力。僅花少數時間投入實際咨詢,通過各種方式學習與提升自己。

在你自己最親的親人需要咨詢師幫助之際,你的女兒、母親與親弟弟凝視著你,他們相信你是最好的,最值得信賴的咨詢師。對于你平常打造出來可靠、正派的形象,他們完完全全沒有一絲懷疑。

這時,你會不會有所遲疑,因為你知道自己恐怕沒有辦法幫助他們?

但這種無法幫助他們的無力,是誰造成的呢?

§敬畏生命是助人的開端

一位咨詢師如果缺乏對生命的敬畏,他沒辦法做好咨詢。尤其當某些咨詢師被抬高到了神的位置,試問一位神要如何同理人的脆弱?

咨詢師是人,就和所有來談者們一樣。

咨詢是人性與人性的交融,有沖突、碰撞,那是咨詢的一部分,也是生命屢見不鮮的樣貌。

很多考驗咨詢師的時刻,都不是咨詢深受肯定之際。而是在最灰暗的時刻,在咨詢師面對人性的考驗,面對失敗的情境中所陷入的沉思。

莊子有句話:「道在屎溺。」

我記得去年年尾,我一位非常非常要好的朋友,她三十出頭就得了癌癥。她的一生從某個角度來說極為不幸,從小父母相繼過世,弟弟也在大學的時候得了癌癥離世。她可能有癌癥基因,所以才會在這個年紀,不得不與癌癥對抗。

我看著她經歷手術、化療,直到最后住在臺大醫院的病房內等待死神的到來。

她在我面前咽氣,在我心中有風華絕代的她,也有最后骨瘦如柴的她。

可笑的是她作為在臺生活十多年的緬甸華僑,最后還因為身份的關系,連在臺北找個殯儀館入殮都遇到困難。

人活著的道理,確實就在屎溺之中。平常我們身體健康,又是熬夜,又是喝酒。但當我們臥病在床,連大小便都無法自理,突然我們理解了生命的殘酷,以及可貴。

§結語:沒有自律,何來自由

日本作家最相葉月寫的《心理咨商師》這本書──作者貼身采訪河合隼雄和中井久夫教授,并實際回到高校,花七年讀完心理咨詢碩士──咨詢界普遍認為「要成為一位獨當一面的咨詢師,需要25年。」

從生命史的角度看,25年恰好是一個人進入社會、組建家庭、養兒育女、走進三代關系、養生送死……對生、老、病、死的人生環節皆有了基本認識。

挑選咨詢師,除了客觀條件,咨詢師如何看待咨詢工作、生命的意義,兩者同樣重要。

某些不當的行為,承擔后果的不只少數咨詢師,而是對整個市場都有影響。當有民眾認為咨詢是「騙人的」,那不見得是他誤解了咨詢,很可能他曾經被套路很深的咨詢師「騙」過。

毋寧挑選咨詢師的不僅僅是來談者,也包括咨詢師自身。咨詢師有「權力」選擇,選擇自己要成為哪一種咨詢師。就像每個人做選擇,可以向善,也可以向惡,并且我們都得承擔后果。

TAG標簽:心理咨詢,心理咨詢師,音樂放松,音樂理療,體感音樂,音樂療法